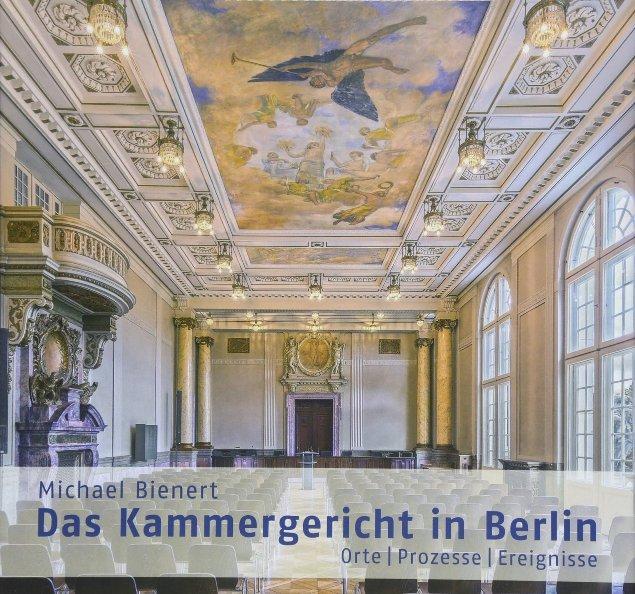

Michael Bienert: Das Kammergericht in Berlin.

Orte – Prozesse – Ereignisse

Das Buch macht Lust auf Justiz!

Zum 550. Geburtstag des Kammergerichts (1468 erstmals urkundlich erwähnt) erschien ein vom Kammergericht in Auftrag und herausgegebenes Buch des „Berlinologen“ und Stadtwanderers Michael Bienert.

Michael Bienert ist ausgewiesener Kenner Berlins und hat Bücher wie „Brechts Berlin“, „Döblins Berlin“, „E. T. A. Hoffmanns Berlin“, „Kästners Berlin“ und auch Monografien über zum Beispiel die Siedlung in Haselhorst, die Zwanziger Jahre in Berlin oder Modernes Berlin in Kaiserzeiten veröffentlicht. Michael Bienert ist kein Jurist.

Das gebundene Buch hat eine knappe DIN-A4-Größe, 192 Seiten, davon ein gutes Viertel Fotografien, circa 35 Seiten Chronologie, dann Anmerkungen sowie ein Literaturverzeichnis und geschätzt ca. 90 Seiten Haupttext.

Das Buch beginnt mit Impressionen, der Sitzung eines Senates zum Facebook-Fall, referiert in diesem Einführungskapitel kurz die wichtigsten Daten (derzeitige Personalstärke, Fallzahl usw.) und problematisiert die (Un-)Möglichkeit der Biografie über ein Gericht.

Im großen Hauptteil wird dann anhand diverser Fälle und Geschehnisse die Geschichte des Kammergerichts vom 17.3.1468 bis zum Thema „Auf den Weg zur elektronischen Akte (1.1.2018)“ auf guten 140 Seiten referiert. Die einzelnen Kapitel werden durch eine fortlaufende, kleiner gedruckte Chronologie ergänzt. Ziel –so der Autor dieser gerafften Darstellung – soll es sein, zu helfen, einen anschaulichen Ein- und Überblick zu gewinnen, was es mit dieser legendären Institution „Kammergericht“ wirklich auf sich habe (Seite 18). Der sich an konkreten Geschehnissen entlang hangelnde Hauptteil teilt die Geschichte des Kammergerichts in Kapitel ein, nämlich das Kammergericht während der Preußenzeit, während des deutschen Reiches, während der geteilten Stadt Berlin und zuletzt das Gericht der Hauptstadt.

Das Buch endet mit einem Interview des Kammergerichts Präsidenten Dr. Pickel überschrieben mit „Rückblick und Ausblick“.

Der Autor nimmt im Hauptteil die berühmtesten Fälle des Gerichts, die Leben der Präsidenten, die Gerichtsgebäude, die Ausbildung, die Beteiligten, die verschieden Gerichtsverfassungen, die Zuständigkeiten des Gerichts, prominente Leute vor Gericht usw. in den Blick. Es entsteht ein lebendiges, umfassendes Bild der Institution Kammergericht im Laufe der Geschichte. Man hat den Eindruck der Autor ist nach dem Motto verfahren: Politik, Gesellschaft und Kultur aus der Sicht eines Gerichtes.

Die vier verschiedenen Zeitepochen werden ungefähr gleichlang abgehandelt. Die einzelnen Kapitel zu einzelnen konkreten Themen sind in der Regel zwei bis vier Seiten lang. Das Buch ist hervorragend bebildert (Stadtpläne, Details der Gebäude, Gemälde, Zeichnungen, Dokumente), die das jeweilige Thema veranschaulichen.

Das Lesezimmer der Rechtsanwälte im Kammergericht. Undatierte Postkarte, Kammergericht

Selbstverständlich werden die den „Mythos Kammergericht“ begründenden Fälle (das Urteil des Cambyses, Prozess des Müllers Christian Arnold, Turnvater Jahn und viel mehr), aber auch die unrühmlichen Fälle des Kammergerichts (insbesondere nach dem Wienerkongress und während des Nationalsozialismus) geschildert.

Dieser Institution mit derzeit jährlich 8000 Fällen, 28 Zivil-, 5 Strafsenaten und einem gemischten Senat, 140 Richtern und 360 weiteren Beschäftigten wird in diesem Buch ein einfühlsames, gut geschriebenes und gut bebildertes Denkmal gesetzt, welches der Prämisse des Autors vollends gerecht wird. Manchmal würde man als Jurist eine tiefergehende rechtsgeschichtliche Ausführung erwarten, aber es soll ja unter anderem der besseren Kommunikation zwischen Justiz und Öffentlichkeit dienen und diesem Anspruch wird es vollends gerecht. Es macht Lust darauf weiter zu lesen und mehr zu erfahren.

Ein gutes Buch (auch für Nichtjuristen)!

Wer kurzgefasst über das Kammergericht von Juristen etwas lesen möge, der sei auf:

- Wesel, Uwe: „Ja wenn das Berliner Kammergericht nicht wäre.“ Seine Geschichte und seine Gegenwart, in: derselbe: Recht und Gewalt, 13 Eingriffe, Berlin 1989 Seite 39 bis 70,

- Wassermann, Rudolf: „Kammergericht soll bleiben“, Ein Gang durch die Geschichte des berühmtesten deutschen Gerichts (1468 bis 1945), Berlin 2004,

- Weichbrodt, Stephan: „Die Geschichte des Kammergerichts von 1913 bis 1945“, Berlin 2009,

- Scholz, Friedrich: „Berlin und seine Justiz.“ Die Geschichte des Kammergerichts von 1945 bis 1980 Berlin 1982,

- Kipp, Jürgen: „100 Jahre: Zur Geschichte eines Gebäudes 1913 bis 2013“, Berlin 2013,

- die Internetseite des Kammergerichts und

- auf den Wikipedia-Eintrag verwiesen.

Mehr zum Thema Berufsrecht finden Sie auf unserer Website unter Rechtsgebiete: Berufsrecht.

Mehr zum Autor Rechtsanwalt Thomas Röth finden Sie unter RA Thomas Röth.